コラム

カテゴリー

人気のキーワード

人気ランキング

2025.04.17

東京の川とクラゲ

- 東京のいきもの

- クラゲ

すみだ水族館のアクアベース「ラボ」は、館内で展示しているクラゲを育成する場所です(前コラム参照)。ここでは飼育スタッフが常時お世話もしているため、目の前のクラゲやその不思議な生態について気になることがあれば気軽に質問ができます。そのようなお客さまとの日常のコミュニケーションを経て、近隣環境でのクラゲの生活へ目を向ける機会があり調査をしてみました。

(展示飼育チーム 百崎 孝男)

■東京の川にクラゲ?

毎年春になると、ラボで作業をしている時にお客さまから「東京の川にクラゲが居たのだけど普通なの?クラゲの名前はなに?」とよく聞かれます。釣り好きの飼育スタッフからも「春の隅田川にアカクラゲとミズクラゲが居ましたよ」との情報もあり、これはクラゲ担当として確かめないわけにはいかない!ということで2023-2024年の2年間、春の季節にすみだ水族館と同じ響きを持つ隅田川のクラゲ調査を行ってみました。

■川に現れるクラゲの条件

淡水で暮らす仲間もいるものの、クラゲのほとんどは海に生息しています。ただ、遊泳力の弱いクラゲは水中を漂っており、常に流されて移動しているため、川に現れるクラゲは潮の満ち引きで遡上(そじょう)してきてしまった個体と考えられます。そのためクラゲの出現情報があった場所でも、いつ行っても会えるわけではないはず?と予想して、どのような条件なら川でクラゲに会うことができるかを考えてみました。

まずは潮の満ち引きです。クラゲが流されるには多くの海水が川に入り込む大潮のタイミングが確率的に高いと予想しました。天気も重要なポイントで、前日までに川の流域部で大雨が降っていると流れる水が多くなり、上げ潮でもクラゲが川に流れてこないのでは?さらに、観察の当日も雨だとクラゲが沈下しやすくなり、水面も揺れて観察しづらくなるので、天気はできるだけ雨が降らないタイミングがいいのでは?と予想しました。そして一番重要なのは観察場所です。当然ですが、観察場所といきものがいる場所にズレがあると観察できません。そのため、地図情報を参考にしながら3kmにわたって隅田川で観察しやすそうな場所に目星をつけました。

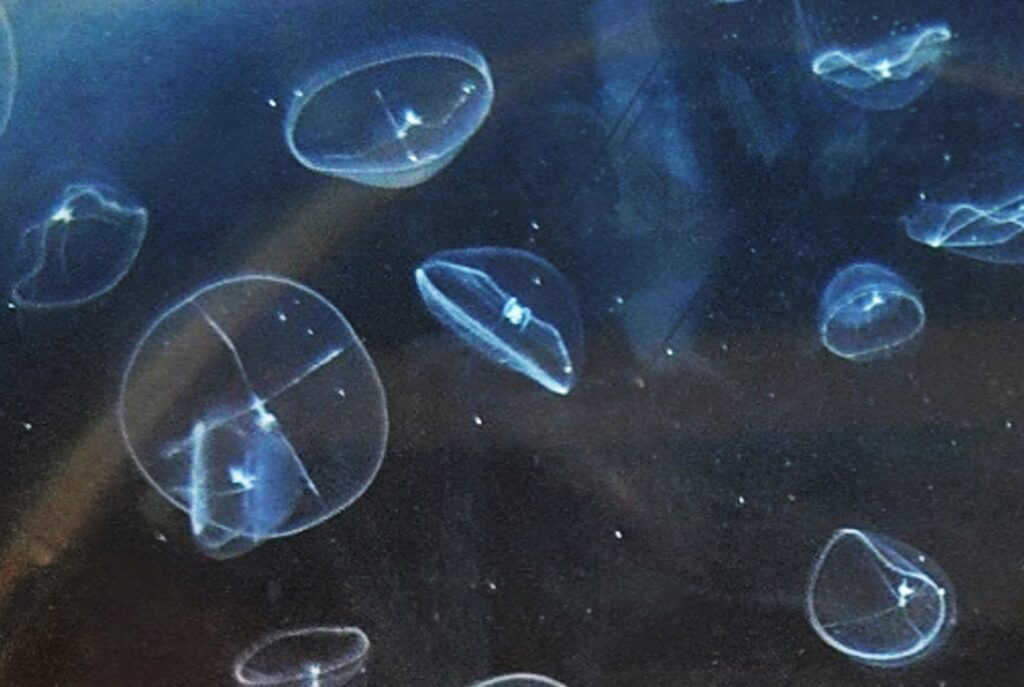

■いざクラゲの調査

ここまで考えて臨んだ隅田川のクラゲ観察当日。仮説は合っているかな?クラゲに会えるかな?ワクワクとドキドキでした。現場に到着し、水面を眺めていると…居る!ミズクラゲが居る!濁った水にぼんやりと浮かんでくるミズクラゲの姿が!点々と浮かぶクラゲをしばらく見ながら、色々と考えた仮説が合っていた嬉しさや、クラゲに会えた感動に浸っていました。

しかし3kmにわたり観察していると、あちらこちらでクラゲが観察できて、こんなにも観察できてしまうとありがたみが…。いやいや、しっかりと条件を考えて、立てた仮説に沿って行ったおかげだと考えましょう。観察していると、本当に色んな所にクラゲが居ました。川の流れが緩やかな場所ではふわふわと漂っていたし、浅瀬では陸に打ちあがっているクラゲも。一番驚いたのは、川の本流で想像していたよりも速いスピードで上流に流されていくクラゲでした。50cm/秒ぐらいで遡上されていくクラゲを見ていると、隅田川はこんなにも海の水が登っているのかと実感した出来事でした。ちなみに、東京スカイツリーⓇから近い駒形橋周辺でもクラゲを観察できたのですが、クラゲの拍動(傘の部分を開閉する動き)は完全に停止していました。これは、塩分濃度が下がり過ぎたショックだと思います。その場所の水を調べてみると、塩分濃度が海水の1/3ぐらいで、クラゲには過酷な環境の差なのでしょう。もし拍動して元気なクラゲを観察したい場合は、両国橋よりも下流側がいいのではないかと思います。

■隅田川のクラゲたち

2年間、川のクラゲたちを観察したところ、目視できたクラゲは3種類でした。ミズクラゲが圧倒的に多く、タイミングが良ければ常に視界に入るような密度でクラゲが居ます。次に多く観察できたのはアカクラゲでした。ミズクラゲと比べると水中での浮き沈みが早く、体が重そうでした。ちなみにアカクラゲはミズクラゲを食べます。観察中も捕食しているアカクラゲが居ました。もしかして、お腹いっぱいで沈んでいたとか…。最も少なかったクラゲはカミクラゲです。これは観察時期が遅かったためか、3匹しか確認できませんでした。余談ですが、カミクラゲはキュウリの臭いがする事で有名で、その臭い成分もキュウリと同じだそうです。大量のカミクラゲが隅田川に流されてきたら、キュウリ臭がしてきそうですね。

と言うことで、春の隅田川に流れてくるクラゲは「ミズクラゲ」「アカクラゲ」「カミクラゲ」でした。特に目についたのはミズクラゲだったので、お客さまが散歩のときに目につくクラゲはミズクラゲが多いと思います。

(左)ミズクラゲ (中央)アカクラゲ (右)カミクラゲ

(左)ミズクラゲ (中央)アカクラゲ (右)カミクラゲ 隅田川で泳ぐアカクラゲと捕食されているミズクラゲ

隅田川で泳ぐアカクラゲと捕食されているミズクラゲ

■すみだ水族館のミズクラゲとアカクラゲ

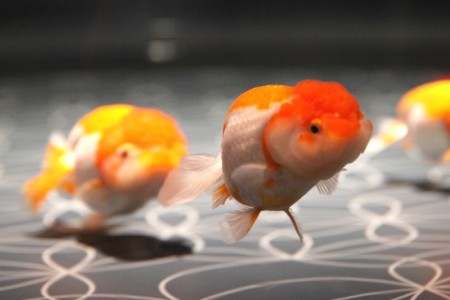

すみだ水族館に来たことのあるお客様は、水槽で泳ぐミズクラゲとアカクラゲの姿を見たことがあると思います。実は2024,2025年は隅田川に居るクラゲの子孫を展示していました。ミズクラゲはその場で採卵し、アカクラゲは持ち帰って採卵しました(クラゲの一生はコラム「すみだ水族館のクラゲ展示について」をご覧ください)。展示しているクラゲをご覧になっているお客さまの後ろで、密かに「綺麗に展示されているクラゲが元々は隅田川に流れてきたクラゲの子孫だとは思わないだろうなぁ」と心で思っていました。

(左)メスのミズクラゲから採卵 (右)アカクラゲの採卵挑戦中

(左)メスのミズクラゲから採卵 (右)アカクラゲの採卵挑戦中 このクラゲは半分以上が隅田川産のミズクラゲの子孫

このクラゲは半分以上が隅田川産のミズクラゲの子孫 隅田川産のアカクラゲの子孫

隅田川産のアカクラゲの子孫

■東京の川には珍しいクラゲも!?

今回調査した隅田川とは別の東京の河川になりますが、2024年の夏にクラゲ担当としては衝撃の見出しが新聞に掲載されました。「超激レアの『ワタゲクラゲ』が江戸川放水路にいた!」。ワタゲクラゲはみなさんにとって聞きなれない名前かもしれませんね。このクラゲはそれまでは世界中でも長崎県でしか確認されていないクラゲだったのです。2013年に新しく記載されたワタゲクラゲの歴史はまだ浅く、学名はMalagazzia hirsutissima Akiyama, Horinouti & Kubota, 2013です。21世紀になっても意外と身近なところで新種が発見されるものですね。私は過去にこのクラゲに会うためにわざわざ長崎県まで行きました。そんなワタゲクラゲが東京で確認されたニュースは私にとって衝撃でした。居てもたってもいられず、早速江戸川放水路へ。勇んで出かけたのはよいものの、江戸川放水路は4km以上あり、そんな中から1cm程度のクラゲを探すことは簡単ではなく、結局クラゲに会うために4度も通う事に。そんなこんなで、本当にワタゲクラゲに会えた時は感動もひとしおでした。観察できた日の濁った江戸川放水路の水面にたまに見え隠れする小さなクラゲが、私にとっては光り輝く真珠のように見えました。この生息環境なのですが、長崎での生息環境と「似ている」という印象を持ちました。淡水が少量流れ込んで、塩分が安定的に確保されており、マハゼやフナムシ、ベンケイガニが生息しているような環境です。東京にもこんな環境が残っていたんだなぁと改めて感動した瞬間でもありました。

まさに灯台下暗し。東京スカイツリーの麓でこんなに色々なクラゲに出会えるとは思っていませんでした。今後も東京の川で観察できるクラゲたちに注目していけたらと思います。